通信販売酒類小売業免許の取得方法

最終更新日:2025年11月29日 行政書士 勝山 兼年

酒類を通信販売するために必要な免許について

-

電話・メール相談は無料です。お気軽に問い合わせください。

カタログ、インターネットやオークションサイトを通じた酒類販売には、通信販売酒類小売業免許の取得が必要となります。この免許で扱えるのは輸入酒類、又は3000キロリットル未満の製造量の酒造会社のものに限られます。さらに、オンライン販売を行う場合は、購入者が二十歳未満の者でないことを確認できる手段の提供が求められます。

お酒を通信販売したい!!

通信販売酒類小売業免許を取得するとは

2都道府県以上の広範な地域の消費者に対して酒類の通信販売を行う場合は通信販売酒類小売業免許が必要となります。

通信販売酒類小売業免許のみでは、店頭においての酒類の売買契約申込及び酒類の引渡しはできません(一般酒類小売業免許の取得が必要)のでご注意ください。

- ホームページを利用してのネット販売

- インターネットオークションに出品しての販売

- カタログギフトによる販売

- 2都道府県にまたがっての販売

- 店頭販売から通信販売への条件緩和の申出

・・・上記の場合のかたは、通信販売酒類小売業免許が必要です。

通信販売酒類小売業免許が必要な事例

販売場所在地の都道府県を超えて、他府県に販売する場合に必要となります。ホームページやオークションなどインターネットなどを使って不特定の方から注文を受ける場合はもちろん、定期的に注文のある固定した取引先であったとしてもカタログや商品案内を渡したうえで、配達するのであれば必要となります。

Ⅰ :高価貴金属買取ショップ運営のE社は、業務拡大のため酒類販売業免許を取得し、酒類の買取り販売も営んでいました。買取り数量の増加に店頭での販売が追い付かず在庫が溜まってきていましたので、定期的にオークションサイトに出品し在庫を換金していくことにしました。

Ⅱ :インターネットの通販サイトを運営し、海外から輸入した雑貨を販売しているD社は、アメリカの取引先に勧められた日本では未発売のカルフォルニアワインを通信販売することにしました。

Ⅲ :ソムリエの資格を持つM氏は高級ホテルのバーに勤めております。自身の知識を活かしてワインのネット販売することにしました。

Ⅳ :海外産ワインだけをネット通販していたN社は、国産ワインも取り扱うことにしました。

通信販売酒類小売業免許取得の要件

経営の基礎

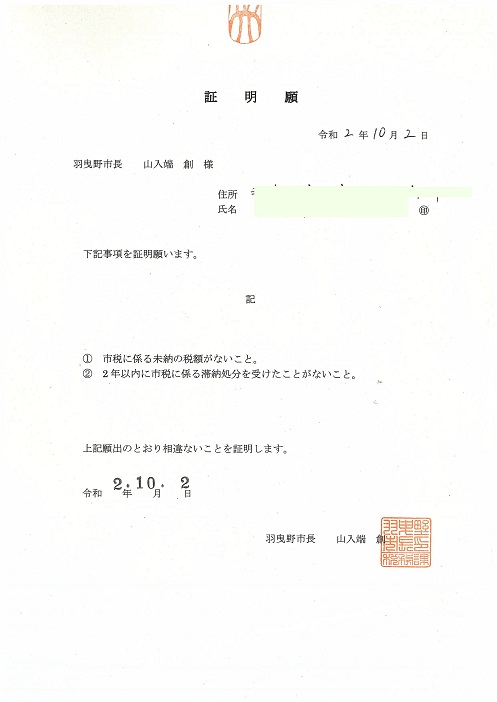

- 国税、地方税を現に滞納していないこと。

- 過去二年間に滞納処分を受けていないこと。

- 直近の決算で資本金の額を超える累積の赤字がないこと。

- 直近三期の決算の赤字が全ての期において2割以上あること。

販売場の要件

- 申請者が申請販売場の使用権限があるか(建物が自己所有、賃貸の場合は建物所有者から販売場としての使用の承諾があること)

- 酒類の店頭販売でなくても注文を受付ける事務所が居酒屋や料理店等と同一の場所でないこと(壁などで明確に区分されていること)。

販売方法の要件

- 納品書や?品所は20歳未満の者の飲酒防止の取り組みがなされていること。

- インターネットを利用した酒類販売であっても、販売場の所在する同一の都道府県の消費者のみを対象とする通信販売は 一般酒類小売業販売免許の対象となっています。

- インターネットオークションのようなに酒類を繰り返し出品し販売する場合には免許が必要となります。

- 大手酒造メーカーや蔵元のお酒は扱えません。いわゆる地酒か輸入酒に限定されます。

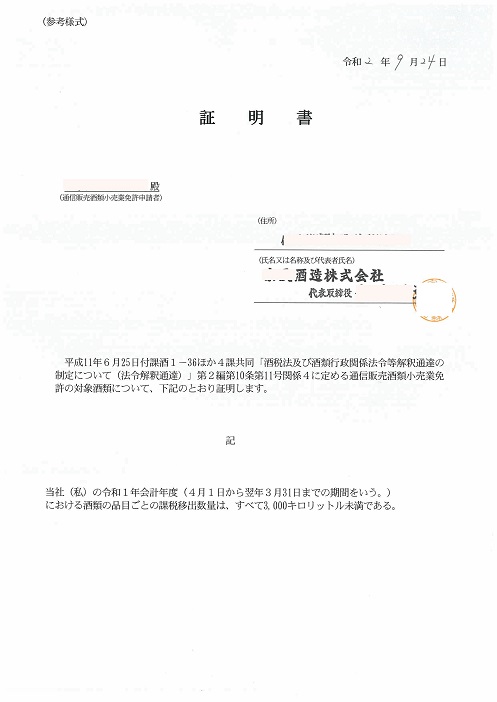

- 酒類の品目ごとに、年間移出量が3,000キロリットル未満である旨の「製造元(酒造メーカー)が発行する証明書」が必要になります。

- ウェブサイトや納品書には20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準に基づいている事「20歳未満の者へのお酒の販売は法律で禁じられている」旨の表記が必須です。また、注文用メールフォームには生年月日の入力欄も必要です。これらの証明のために原案を免許申請の際に提出する必要があります。

- 特定商取引に関する法律の消費者保護法関係規定に準拠していること。

インターネットオークションでの販売

個人であっても繰り返しインターネットオークションに出品していれば、酒類販売業とみなされ免許取得を求められます。また、収入について適正に税務申告するように指導されます。業とみなされれば酒類の仕入れ先は酒類卸売業者に限定されます。酒屋で小売りの商品を仕入れてオークションなどで販売すれば、販売者が免許違反の幇助として処分を受ける可能性があるのです。

特定商取引法に基づく表記

特定商取引法に基づき、定められた事業者が守るべきルールについて表記されたものを客が確認できるよう講じなければなりません。ホームページならばリンクを貼る、カタログ販売なら添付するなどです。

| カタログ等(インターネット等によるものを含む。以下同じ。)に次の事項が表示されていること |

|---|

| 商品の販売価格(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料) |

| 商品の代金の支払の時期及び方法 |

| 商品の引渡時期 |

| 商品の引渡しについての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨) |

| 販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号 |

| 法人の場合、インターネット等によるときは、販売業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名 |

| 申込みの有効期限があるときは、その期限 |

| 上記以外に購入者が負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額 |

| 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 |

| 商品の販売数量の制限その他の商品の販売条件があるときは、その内容 |

| インターネット等によるときは、販売業者の電子メールアドレス |

| 商品の引渡しをする前に、商品代金の全部又は一部を受領する場合は、申込みを承諾する旨の通知をすることとしていること |

通信販売酒類小売業免許申請においての必要書類

通信販売酒類小売業免許の申請には国税庁所定の申請書類書、販売場にかかわるもの、申請人にかかわるものに別れます。主な書類は以下の通りです。

- 国税庁所定の書類

- 酒類販売業免許申請書

- 販売場の敷地の状況

- 建物等の配置図

- 事業の概要

- 収支の見込み

- 所要資金の額及び調達方法

- 「酒類の販売管理の方法」に関する取り組み計画書

- 販売場にかかわるもの

- 土地及び建物の登記事項証明書

- 建物賃貸借契約書(適宜使用承諾書)

- 申請人にかかわるもの

- 履歴書(個人、法人役員全員)

- 免許要件誓約書

- 住民票(個人、法人(登記事項証明書)

- 現行定款(法人)

- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(法人)

- 所要資金の額及び調達方法

- 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書

- 所要資金を証明するもの

- 酒類販売管理研修受講証写し

- 通信販売酒類小売業免許特有のもの

- 課税移出証明書

- 販売方法のデモンストレーション

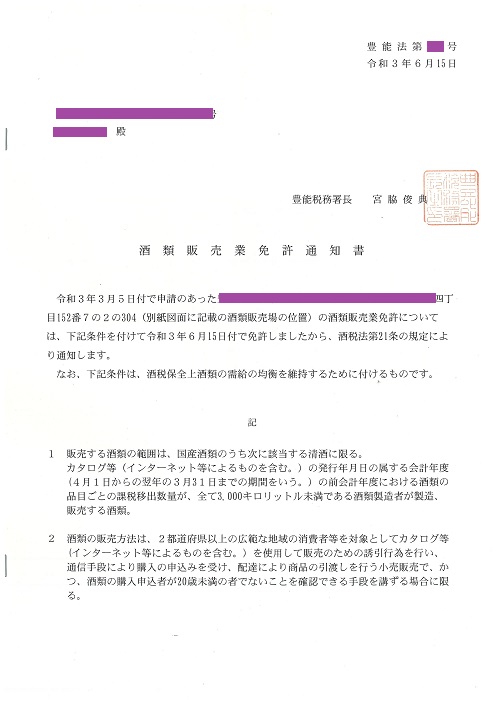

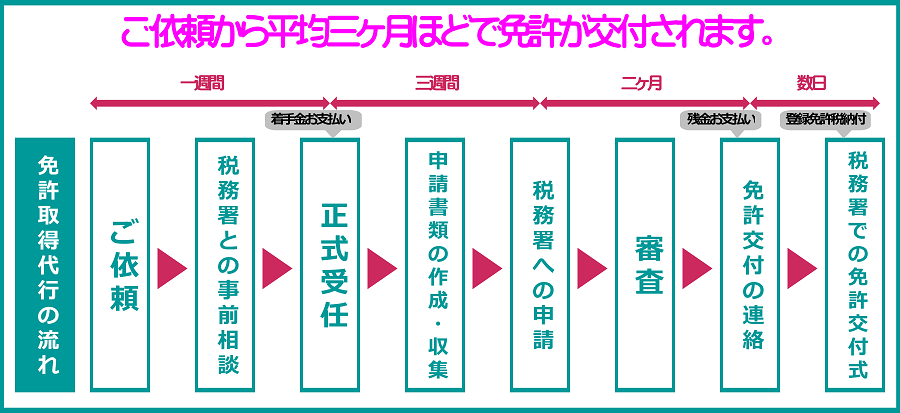

通信販売酒類小売業免許の交付までに要する期間

通信販売酒類小売業免許申請後の審査期間は概ね1ヶ月から2ヶ月です。申請案件ごと個別に審査されますので、不足の書類や申請内容に補正がある場合などは審査の期間は長くなります。また、申請までの書類の作成に三週間ほど要します。申請時の状況により証明書の発行→、法務局での登記変更、た販売場所有者からの書類の受け取りなどにもさらに時間がようすることも予想されます。

通信販売のできる酒類の範囲

通信販売酒類小売業免許で取り扱いできる酒類の品目には制限があります。大手の日本酒やビールメーカーなどの商品は取り扱いできません。海外生産の輸入酒に関しては制限がなく、自社輸入かどうかなどは問われません。

| 国産酒 | 前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造者が製造・販売するもの |

|---|---|

| 輸入酒 | 海外で生産された物でしたら限定なし。 |

国産酒を販売する場合には、仕入れ先の蔵元から課税移出数量証明書の交付を受け、免許申請の際に提出することになりますので、販売予定酒類の選定・仕入先蔵元の選定は速やかにしてください。

課税移出証明書について

取扱う商品が3000キロリットル未満の製造量の酒造会社のものであるとの証明書として「課税移出証明書」の提出を求められます。これは品目ごとに必要となります。ただし、一品目につき一社から証明書で足りますので、仕入れ先が増える毎に証明書が必要なのではありません。

免許取得には販売場を定める

店頭販売をせず通信販売のみであっても販売場を決めて申請しなくてはなりません。販売場とは客の注文を受付けたり、仕入れ先に発注をしたりする事務所のことです。個人申請者の自宅でもかまいませんが、賃貸の場合は所有者より使用の承諾書を貰わないといけません。住居用で賃貸借契約を交わしている場合がほとんどですので、所有者が販売場としての使用承諾してくれるかは不透明ですが、免許の交付には必須のことです。

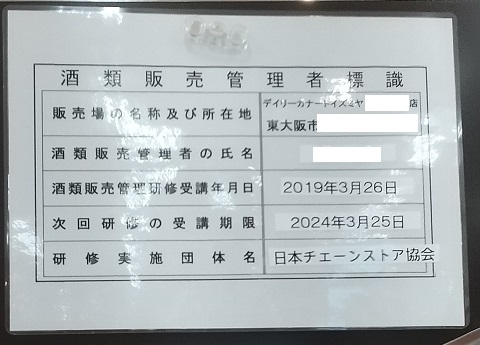

酒類販売管理者標識の掲示義務

酒類小売業者は酒類販売において、酒類の適正な販売管理の確保を図るため販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなければなりません。

公衆の客の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績等を記載した標識 を掲げなければなりません。

ネットショップなどでは「サイト運営者の概要」や「特定商取引法に基づく表記」などのページに記載されています。

通信販売酒類小売業免許を取得するには具体的にどうすればいいの?

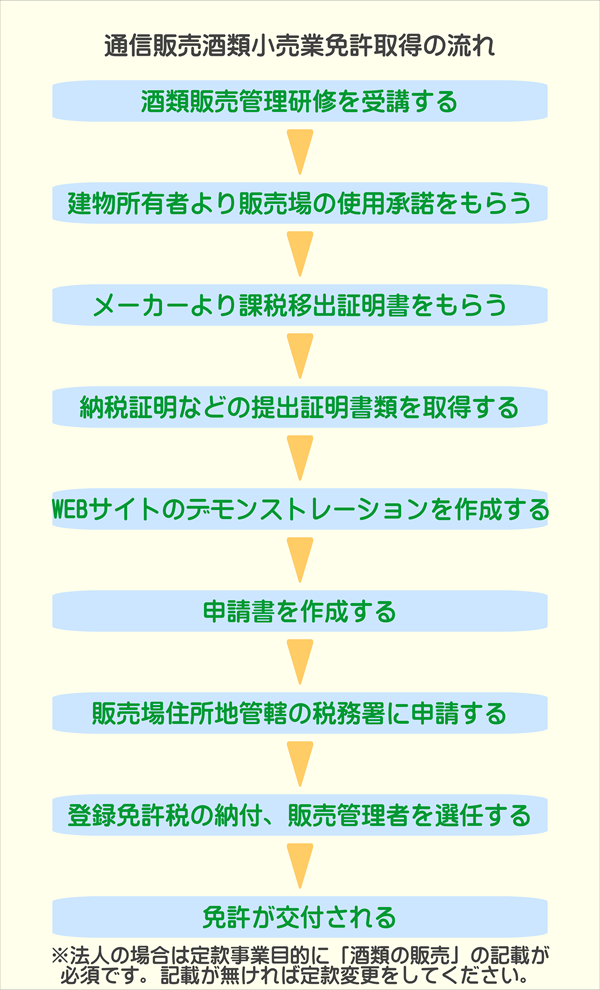

免許の取得までの流れ

免許取得の申請先は酒類販売場住所地をを管轄する税務署です。審査は2ヶ月ほどで、審査が完了しましたら免許通知書が交付されます。通知日以降に営業ができます。

STEP1  |

税務署での事前相談 酒類指導官設置税務署にて事前相談をし、要件の確認や提出書類などについて指導を受けます。 |

STEP2  |

書類の収集・作成 書類の作成・収集を経て、申請者が署名押印します。 |

STEP3  |

税務署への申請 所在地管轄の税務署にて申請します。申請書のコピーを同時に提出し、申請受付印をもらって控えにしておきましょう。(二ヶ月ほどの審査期間中、税務署より追加の資料提出などに対応しなければなりません。)。 |

STEP4  |

免許通知書の交付 税務署より免許交付の通知がありましたら、申請者は税務署に出向き交付式に望みます。免許の通知の際に登録免許税を収めます。また、酒類販売管理者の選任届を提出してください。 必要であれば蔵置所設置報告書も提出してください。 |

STEP5  |

酒類販売の開始 免許交付後も帳簿の記載義務や各種関係法令に基づいた順守事項を守り、営業を行ってください。 免許交付後の解説 |

免許取得手続き代行

勝山兼年行政書士事務所では、依頼者様に成り代わって、税務署での免許申請手続きを代行させていただきます。 弊所にご依頼いただければ書類作成・収集、税務署での申請、免許交付後に必要な手続きのサポートを致します。免許交付式まで依頼者様が税務署に出向く必要は一切ございません。

免許取得代行のながれ

- ECモールへの出店やオークションサイトへの出品でも通信販売酒類小売業免許の取得が必要。

- 国産大手メーカーの商品は取扱えない。

- 国産メーカーを扱う場合は品目ごとに一社から課税移出証明書を貰う必要がある。

- 海外産を扱う場合は制限はない。