酒類販売業免許取得事例

最終更新日:2024年8月12日 行政書士 勝山 兼年

酒類販売業免許取得事例

事例⑤:出張買取専門業者が高級酒類を買取って販売することになった。

ブランド品や貴金属を出張買取するE社は、買取スタッフから訪問先宅から高級酒類の買取要望が多くあるとの事でしたので、買取を始めました。当初、ネットオークションなどに出品して買取った酒類を換金する計画でした。ところが、ネットオークション側から、酒類販売業免許業者でないと出品を受付けられないと通知がありました。

ネットオークション業者の通知を受け、E社は酒類販売業免許を取得するために調査をしました。ネットオークションに出品する方法で酒類を販売するのは「通信販売酒類小売業免許」の取得が必要である認識しました。しかし、「通信販売酒類小売業免許」ではキリンやニッカなどの国産大手メーカーの酒類は販売できないとのことでした。

E社が買取る酒類は国産大手メーカーも多くありました。国産大手メーカーの酒類を販売する方法を模索し税務署とも事前相談をしたうえで、同一都道府県内での配達販売には制限がなく、国産大手メーカーの酒類も取扱えるとのことでした。この場合の免許は「一般酒類小売業免許」にあたりました。

E社は酒類販売の事業計画として、買取った酒類のうち国産大手メーカー製品は同一都道府県内の飲食店などに販売し、ブランデーやワインなどの海外製品をネットオークションに出品、販売する事にしました。この場合「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の両方を取得することになります。

E社は酒類販売業免許の要件を整え、会社住所地管轄の税務署に申請し免許の交付を受けました。免許通知書の内容は「通信販売を含む一般酒類小売業免許」となっていました。

事例⑥ :買取った国産大手メーカー製酒類をまとめて販売したくなった。

貴金属買取販売店舗を4店舗を運営するF社は、そのうち一店舗で通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許を取得していました。買取った酒類のうち海外輸入酒類はインターネットオークションに出店販売し、国産酒類は店頭で販売していました。

しかし、国産大手メーカーの高級酒類を買い取っても店頭では高値では売れませんでした。インターネットオークションにはF社の免許では法令により出品できずにいました。在庫が増える一方の中、同業者から高級酒類をまとめて引き取りたいとの提案がありました。

酒類販売業免許業者に販売するためには卸売業免許が必要であるとのことでしたので、免許取得のために検討しました。販売する酒類の品目が国産ウイスキーが主でしたので「洋酒卸売業免許」の免許を取得することにしました。「洋酒卸売業免許」の取得要件に3年以上の酒類販売経験が必要とのことでした。F社は一店舗ですが免許を取得して3年以上経過し、販売実績もありましたのでその要件はクリアしていました。

事例⑤:韓流ショップで韓国の酒類のニーズがあるので販売することになった。

韓流ブームのなか、韓流スター関連のグッズを販売する店舗を複数運営するH社は、店舗ごとにキムチや即席麺などの韓国食材を扱うコーナーを設けました。韓流ドラマに登場する食材に関心持った客からは好評で売上も順調に伸びていました。

客からはマッコリやチャミスルなどの韓国の酒類も購入したいとの要望が多くありました。H社で検討した結果、韓国食材を扱う店舗では韓国産酒類を販売することになりました。酒類を販売するためには酒類販売業免許が必要とのことで、店頭で販売するためには「一般酒類小売業免許」が当てはまるとのことでした。

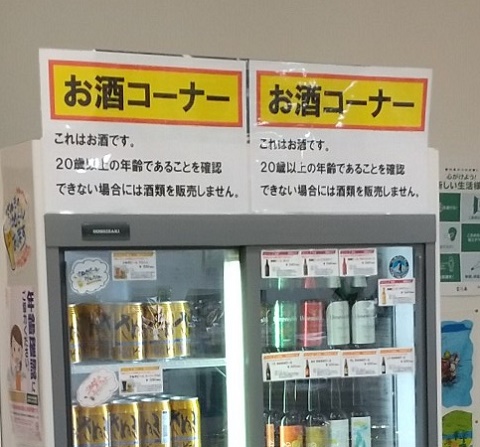

一般酒類小売業免許では20歳未満の飲酒防止の対策を講じていることを図面などで疎明しなくてはなりません。酒類販売コーナーを明確に示し、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨のポップも貼付け、またレジ付近には「酒類販売管理者票」も掲示しました。これらを常時徹底するための酒類販売業管理者も選任しました。

20歳未満の飲酒防止の対策を講じた内容の書面を提出し、店舗ごとの住所地を管轄する税務署にそれぞれ申請し免許の交付を受けました。

事例⑥ :ベトナム食材を扱う物販店が、仕入先からベトナムビールの販売を持ちかけられた。

ベトナム人が経営するI社は調味料や香辛料、乾麺などのベトナム食材を扱う店舗を経営しています。仕入先は別のベトナム人が経営する商社が主で、近隣に暮らすベトナム人やベトナム料理店などが主な顧客です。仕入先商社からベトナム産のビールも扱わないかと勧められ、店頭に並べてみました。食材を購入しに来た客がそれなりに購入してくれるようになりました。

ところが、I社ではビールを販売するためには酒類販売業免許が必要であることを知りませんでした。また、仕入先商社や周りからもそのことを指摘してくれることがありませんでした。ある日、税務署の酒類指導官が店を訪れ無免許での販売は重大な法令違反であるために直ぐに販売をやめるよう指導がありました。対応したI社社長は驚きながらも直ぐに棚に並んでいるビールを撤去しました。

後日、税務署に出頭し無免許販売について、数量や金額について調書を取られました。I社社長は正直に報告しました。そして、酒税法の知識が無かったことについて大いに反省しました。税務署からは罰金などの処分もなく注意で済みましので、改めて酒類販売業免許を取得することにしました。

I社では社長自身が酒類販売管理者研修を受講し酒類販売管理者になり、免許申請のうえ一般酒類小売業免許を取得しました。

F社ではこれまで酒類販売業免許のある店舗ではなく、本社事務所を販売場として免許申請することになりましたので、条件緩和の申出ではなく、新規の免許申請となりました。各店舗で買取った酒類は速やかに本社に移設し、まとまった量になれば卸売をする販売方法で申請し、無事に免許が交付されました。