一般酒類小売業免許の取得

一般消費者や飲食店にお酒を販売するには、一般酒類小売業免許の取得が必要です。

お酒を小売販売したい!!

一般酒類小売業免許を取得するとは

一般酒類小売業免許とは、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取扱う接客業者に対し、原則として、すべての品目の酒類を販売することができる最も一般的な酒類販売業免許をいいます。

- 新規での酒屋さん開店

- コンビニ、スーパーマーケット、ドラッグストアでのお酒の販売

- 得意先からお酒を扱ってほしいと要望された

- 弁当、ピザ、寿司のデリバリー専門店でお酒の販売

- 貴金属買取ショップが高級酒を買い取って販売する

- 特定のお酒を輸入して、飲食店などに販売

・・・上記の場合の方は、一般酒類小売業免許が必要です。

税務署に何度も行かなければならないの!?

免許取得手続き代行

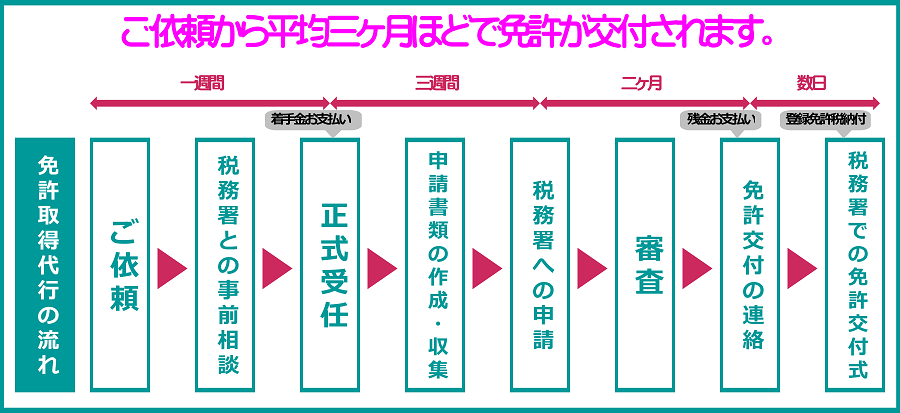

勝山兼年行政書士事務所では、依頼者様に成り代わって、税務署での免許申請手続きを代行させていただきます。 弊所にご依頼いただければ書類作成・収集、税務署での申請、免許交付後に必要な手続きのサポートを致します。免許交付式まで依頼者様が税務署に出向く必要は一切ございません。

免許取得代行のながれ

免許はだれでも取れるの!?

酒類販売業免許の取得方法

一般酒類小売業免許取得の要件

経営の基礎

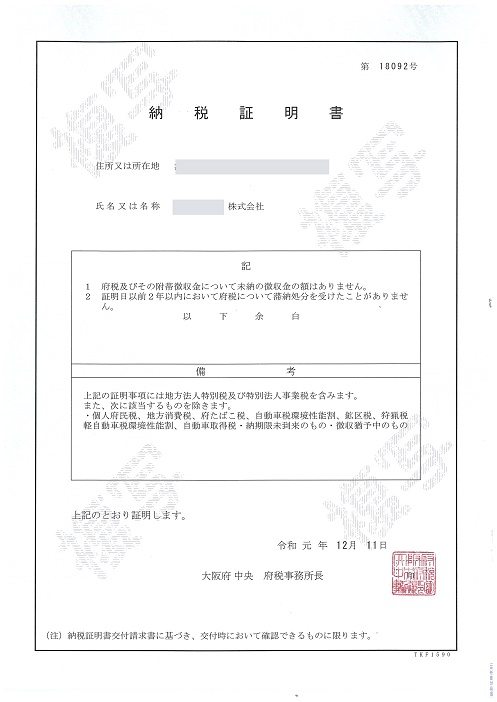

- 国税、地方税を現に滞納していないこと。

- 過去二年間に滞納処分を受けていないこと。

- 直近の決算で資本金の額を超える累積の赤字がないこと。

- 直近三期の決算の赤字が全ての期において2割以上あること。

販売場の要件

- 申請者が申請販売場の使用権限があるか(建物が自己所有、賃貸の場合は建物所有者から販売場としての使用の承諾があること)

- 酒類の販売場が居酒屋や料理店等と同一の場所でないこと(売場が明確に区分され、レジも別々)。

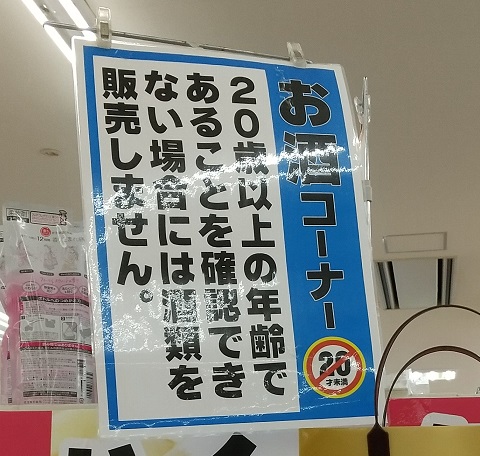

- 20歳未満の者の飲酒防止の取り組みがなされていること。

販売方法の要件

- 仕入れは酒類卸売業免許業者からなされていること 。

- 販売先は料飲店、消費者に直接すること。他の免許業者に販売しないこと。

- 2都道府県以上の消費者を対象とする通信販売する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要。

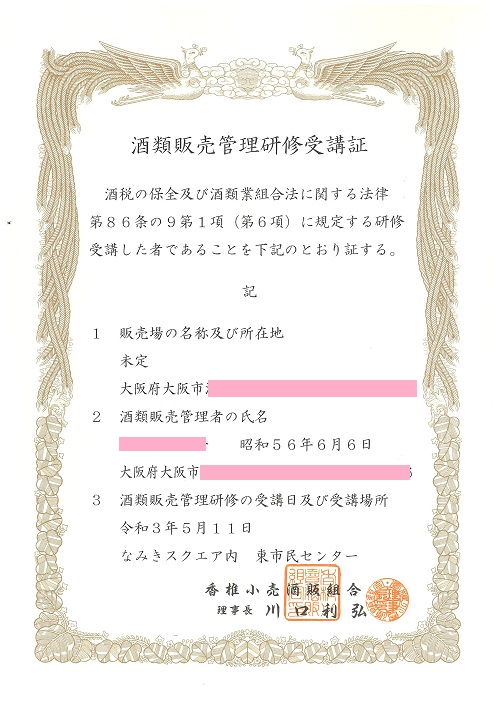

経歴及び経営能力要件の客観的証明

申請以前に酒類の販売及び製造の経験がない方の場合には「酒類販売管理者研修」を受講することで「十分な知識、経営能力及び販売能力を有する」とみなされます。

20歳未満の者の飲酒防止に関する取り組みとは

- 販売の際に年齢確認を行う。

- 未成年飲酒防止のポスターを掲示する。

- 手渡しで販売する。

- 酒類と他の商品を間仕切りなどで区分して陳列する。

- 酒類の売場、陳列場所であることを表示する。

- 酒類の陳列場所に「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示をする。

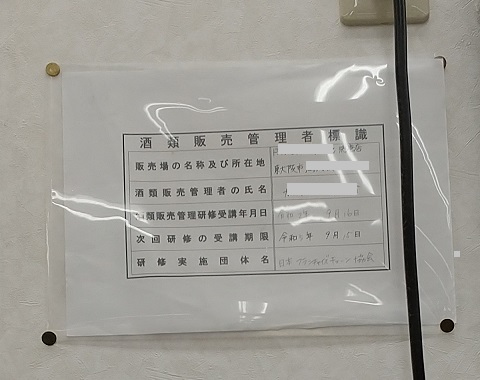

酒類販売管理者標識の掲示義務

酒類小売業者は酒類販売において、酒類の適正な販売管理の確保を図るため販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなければなりません。

公衆の客の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講等を記載した標識 を掲げなければなりません。

コンビニやドラッグストアではレジの後ろなどの掲示されています。

免許事例紹介

Ⅱ: 高級な食材を使って洋風弁当の宅配を専門とするB社は、宅配先の客から弁当と一緒にワインなどの酒類も一緒に配達してほしいとのニーズを受け、酒類販売業免許を受けることにしました。

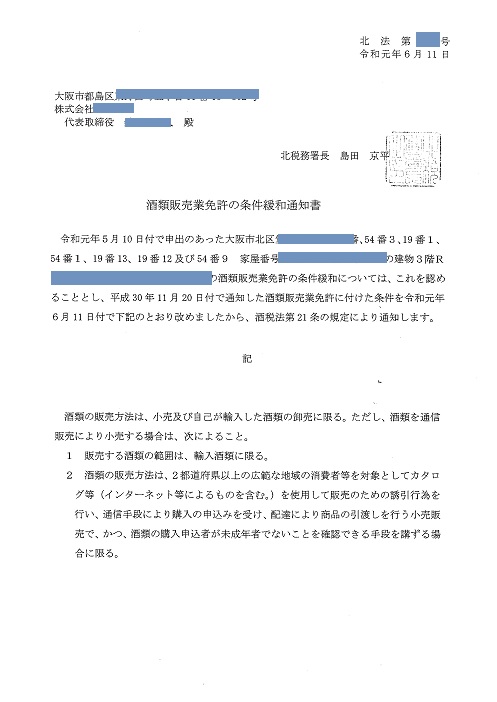

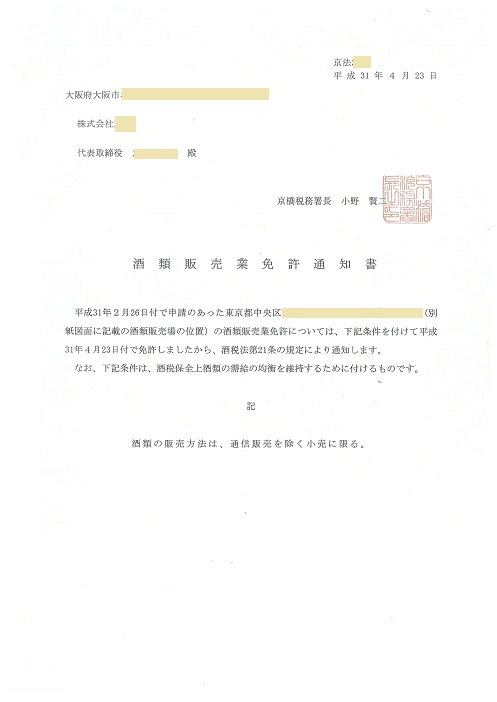

条件緩和の申出

現在付与されている一般酒類小売業免許に「通信販売は除く」となっているのを「通信販売も含む」にしたい場合は、販売場所在地の管轄税務署に条件緩和の申出をすることになります。申出手続きでは取引のやり取り書面に「20歳未満の者の飲酒防止」に関する対策について見本を提出しなければなりません。