酒類販売業免許質問集

最終更新日:2025年11月30日 行政書士 勝山 兼年

Q8:個人で酒類販売業を行っています。この度会社にしたいと考えていますが、この場合はどのような手続が必要ですか?

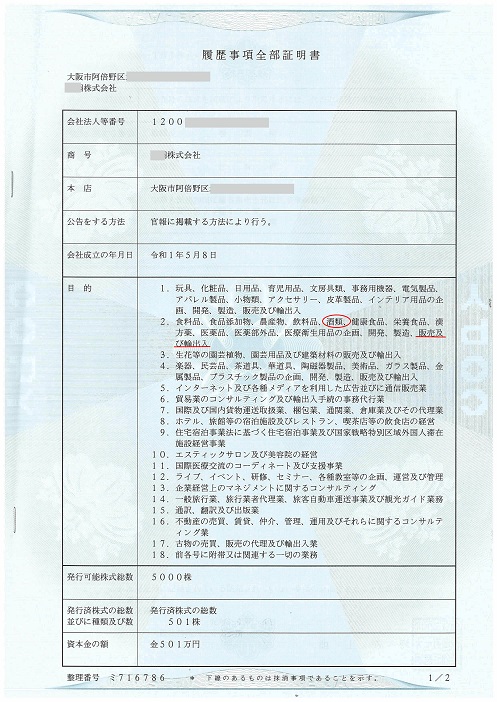

A: 酒類販売業免許は、人と販売場建物が特定されて免許交付されています。個人の免許者の方が同一の場所で会社にしたとしても、自動的に会社に免許が交付されるわけではありません。新規で酒類販売業免許(法人成り)の申請し審査を受けなければなりません。販売場が別の建物になる場合は、新規会社で通常の免許交付申請をし、免許が交付されれば個人の免許を廃止することになります。

新規で会社を設立する際には、事業目的には必ず「酒類の販売」と付け加えなくてはなりません。また、販売場建物の契約者も会社として建物賃貸借契約をし直してください。

Q9:酒屋を経営していた父が死亡しました。息子である私が店を引き継ぐことになりますが酒類販売業免許においては、どのような手続が必要ですか?

酒類販売業者につき相続があった場合において、引き続きその販売場で販売業をしようとする相続人は、遅滞なく、その旨をその販売場の所在地の所轄税務署長に申告する必要があります。

相続の場合には通常の新規申請の場合に比べて要件が緩和されており、免許は相続の発生した日より販売業免許を受けたものとみなされます。 なお、相続の申告手続については 販売業免許を相続する者以外の相続人がいる場合には、相続人が酒類販売業を営むことに意義がないことの相続放棄書を署名してもらう必要があります。

尚、三親等内親族の相続以外の酒類小売業免許の営業譲受は行うことはできません。

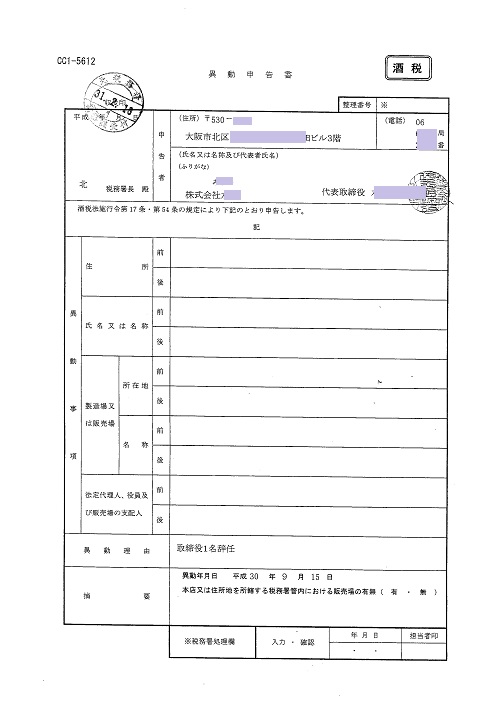

Q10:酒類販売業免許を受けている法人において、名称が変わったり、役員の変更があった場合にはどのような手続きをしなければなりませんか?

税務署に名称等の異動申告手続きをしなければなりません。法務局での変更登記が完了すれば直ちに行ってください。

その他、法人の本店所在地変更、組織変更や販売場の名称変更があった場合も直ちに異動申告手続きをしなければなりません。

Q11:自宅建物でも通信販売酒類小売業の免許は交付されますか?

A: 自宅であっても免許が交付される可能性はあります。

自己所有の戸建であれば問題ありません。建物の全部事項証明書で所有者を疎明してください。

分譲マンションなど区分所有の場合であっても、店頭販売をしなのであれば問題ないでしょう。

借家であればおそらく使用目的は住居と指定されていると思われますので、酒類販売の事務所として使用する旨の使用承諾書をもらてください。

家族の所有である場合は、居所以外の事務所部分を指定し、営業者と所有者で使用目的に酒類販売の事務所としての賃貸借契約を結ぶ必要があります。

Q12:酒類販売事業者ですが酒類販売場以外の場所に酒類を保管したいのですが、手続きは必要ですか?

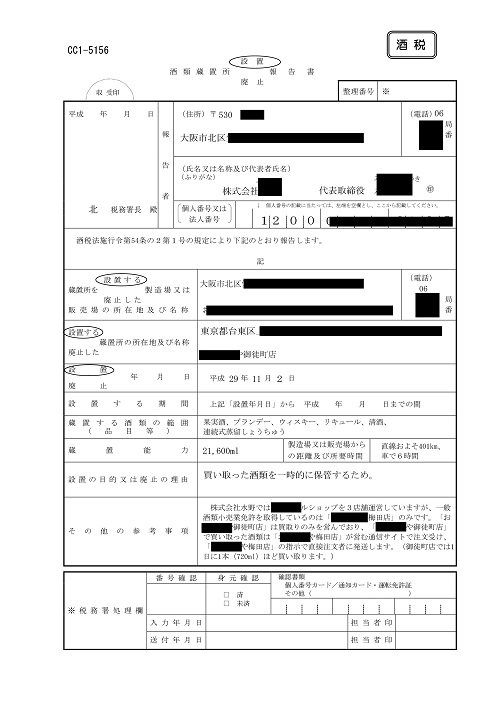

別に酒類の保管場所を設置する場合は「酒類蔵置所の設置報告書」を管轄税務署に提出しなければなりません。

報告内容は以下のとおりです。

- 蔵置所の所在地及び名称

- 蔵置する酒類の品目

- 蔵置所と販売場との距離及び所要時間

- 設置の報告

買取ショップで酒類を販売する場合は別の支店では買取だけで酒類の販売をしないでいても、買い取った酒類を一時的にその支店内で保管することになりますので、酒類販売場とは別に酒類蔵置所として報告してください。

例え隣接していても酒類販売場とは別の敷地で酒類を保管する場合は販売場とは一体となりませんので、酒類蔵置所設置の報告をしなければなりません。

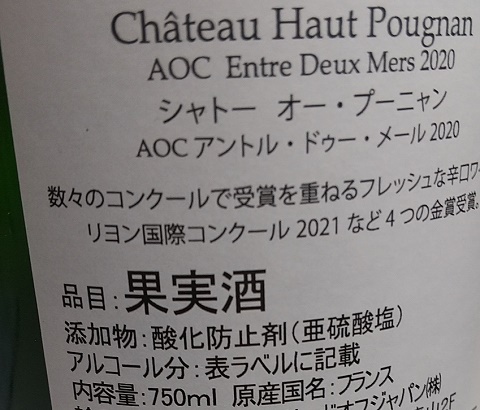

Q13: 2都道府県をまたいで海外ワインを販売しますが、販売先は特定の料飲店のみです。この場合でも一般酒類小売業免許での営業になりますか?

A: 一般酒類小売業免許ではなく通信販売酒類小売業免許での営業となります。酒類販売業免許での通信販売とは「商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売」です。

従って、特定な取引相手と予め売買契約書などを交わし、商品の販売価格や代金決済の方法を取り決めている場合には配達先が2都道府県以上の広範な範囲であれば通信販売にあたります。

Q14:この度、海外から輸入したワインを消費者に通信販売したいのですが、通信販売酒類小売業免許のほか輸出入酒類卸売業免許も必要ですか?

A:酒類の販売先が「消費者への通信販売のみ」なのでしたら、輸出入酒類卸売業免許の取得は必要ありません。通信販売酒類小売業免許および一般酒類小売業免許では、海外産輸入酒類であっても自己が輸入したものを消費者や料飲店に販売することが可能です。ただし、小売店に対し卸売りすることは認められていませんので、その場合は輸出入酒類卸売業免許の取得が必要です。

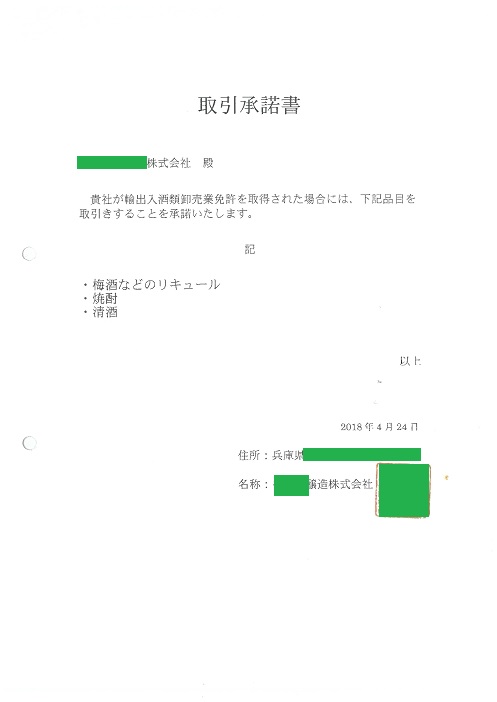

例えば、自己が輸入した酒類を通信販売と卸売りの両方したい場合は通信販売酒類小売業免許と輸出入酒類卸売業免許は必要です。もっとも、輸出入酒類卸売業免許の要件として貿易実務の経験が求められます。もし、それまで海外貿易の経験がない方は通信販売酒類小売業免許のみ取得で来ます。しばらく、自己で酒類を輸入し通信販売での実績を積み上げたうえで、輸出入酒類卸売業免許の条件緩和申請すことが考えられます。

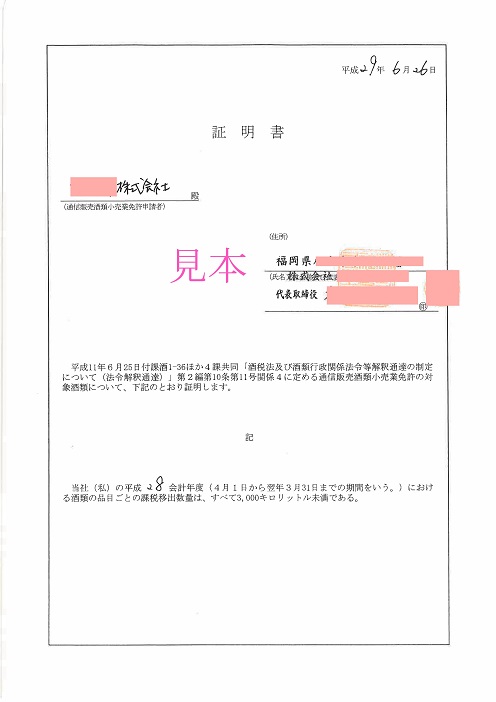

Q15:通信販売酒類小売業免許の申請の際に課税移出数量証明書を取ったメーカー以外のメーカーの酒類も扱うことになりました。そのメーカーからも課税移出証明書の取得し税務署への提出は必要ですか?

A:取り扱う新しいメーカーの酒類が同じ品目であれば、その必要はありません。しかし、品目が異なる場合で免許申請の際に扱い品目で無かったのであれば、税務署に課税移出数料証明書は添えて条件緩和申請することになります。

例えば、それまで清酒のみを扱っていた場合に焼酎(単式蒸留しょうちゅう)を通信販売することになった場合などです。一品目一メーカーから課税移出数料証明書を発行してもらってください。

Q16:WEBサイトは免許交付までにじっくり作りたいと考えています。通信販売酒類小売業免許の申請までにWEBサイトを立ち上げなければなりませんか?

A: WEBサイトがインターネット上で視れるようアップロードする必要もありません。また、申請時にURLなどの情報の報告も必要ありません。ただし、WEBサイトの内容について「20歳未満の者の飲酒防止に関する」表示がなされているか、「特定商取引に関する法律」の各事項を満たしているかを確認されるため、見本を提出する必要があります。従って、デザインはともかく、申請時までにコンテンツ部分は作成しておかなければなりません。

WEBサイトのコンテンツは営業開始後でも更新できますので、とりあえず、申請までに適正な内容で作成しておきましょう。