酒類販売業免許取得事例

最終更新日:2025年10月19日 行政書士 勝山 兼年

事例①:社長が事業多角のためにカルフォルニアワインの輸入販売をすると言い出した。

産業機械卸売業のA社はそれまで酒類に及ばず食品などの取扱いも全くありませんでした。A社の社長が商談のために米国カルフォルニアを訪れた際、取引先に連れられて訪れたレストランで飲んだカルフォルニアワインをとても気に入りました。日本に帰国したA社社長は同じカルフォルニアワインを購入しようと、インターネットサイトなどで検索しましたが販売しているサイトに行きつきませんでした。諦めきれないA社社長はアメリカの取引先にそのワインを製造するワイナリーを教えてもらい、直接連絡を取りました。

ワイナリーのオーナーに日本での販売業者を教えてほしいと懇願したところ、オーナーの回答は日本への輸出をしていないとのことでした。残念な思いのA社社長に対してワイナリーオーナーからの言葉があり、当ワイナリーのワインを気に入ってくれたのなら是非あなたに日本でワインの取扱いをしてほしいと頼まれました。

世界情勢や為替の変動等のリスクを還元するために、事業の多角化を思案していたA社社長は長期保管ができるワインなら、酒類販売の経験が無くてもできるのではないかと判断し、カルフォルニアワインの輸入業を始めることを決断しました。

A社社長の指示を受けたスタッフはワインの輸入販売について情報を収集し検討しました。そこで、ワインを取扱うには酒類販売業免許が必要であることを知りました。また、販売方法により免許の種類が異なることも知りました。

A社では自社でワインを輸入しますが、酒店などへの卸売をせず、直接消費者に販売することとしECショッピングモールへの出店をする販売方法としました。そこで、必要な免許は「通信販売酒類小売業免許」とのことで様々な要件を満たし会社住所地を管轄する税務署にて免許の交付を受けました。

事例②:輸入専門商社が円安への対応のために日本産酒類を輸出することになった。

シンガポール出身の代表者が経営するB社は、食品を海外から輸入する商社です。最近の急激な円高に対応するために、輸入だけに偏らず、日本の物産の輸出をしようと検討しました。

海外の取引先に聞き取りをして、ニーズがあり取扱いが容易なものを絞って検討した結果、酒類の輸出をすることにしました。常温で取扱えること、海外での和食ブームで清酒や焼酎の需要があること、海外でのジャパニーズウイスキーの評価が高く、投機目的も含めて引き合いが高いことなどが決めた理由です。

酒類を輸出するにあたって、仕入先酒類卸売問屋などにアプローチをしたところ、酒類販売業免許が無いと取引できないとの事でした。酒類販売業免許は税務署が窓口とのことでしたので、会社所在地管轄の税務署に相談に伺ったところ、酒類指導官が巡回する日に相談に来て欲しいとのことでした。日時を確認し酒類指導官巡回日に税務署を訪れ酒類販売業免許取得について指導してもらいました。

酒類指導官の指導で、必要な免許は「輸出酒類卸売業免許」とのことです。要件として貿易実務の経験が有るとのことでしたが、B社は実績十分ですの問題はありませんでした。また、仕入先、販売先からの取引承諾が必須とのことでした。海外の販売先は直ぐに確保できましたが、日本の仕入先である酒類卸売業者は、それまで酒類の販売実績の無いB社と取引をしてくれる会社は直ぐには見つかりませんでした。

粘り強い交渉の末、ようやく仕入先会社が決まりましたので、税務署にて申請をして免許の交付を受けました。

事例③:アパレル関連の商社に香港の取引先から酒類を輸出してほしいと頼まれた。

主に海外で生産されたアパレル製品を日本に輸入しているC社に、香港の取引先より日本酒を輸出してほしいとの依頼があった、専門外の要求にC社社長は即答をしませんでしたが、競争が激しく利幅の薄いアパレル製品の輸入業に将来の不安を感じていましたので、前向きに検討することにしました。リサーチの結果、和食がユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の「無形文化遺産」に登録されたこともあり、日本食レストランが多数出店されているとのこと、和食に合う酒として清酒の消費も増加していることを知りました。

酒類の輸出業を始める決断したC社社長は、酒類を輸出するためには酒類販売業免許が必要である事を知りました。また、酒税の免税を受けるには蔵元から直接仕入れ、蔵元の倉庫より保税倉庫にダイレクトに運搬してもらう必要がるとの認識に至りました。

輸出先の香港の会社は、コンテナでの船積みえを希望しており、一度にそれなりの本数を扱うことが可能です。蔵元についてはコネクションが無かったC社社長でしたが、それなら郷里の鳥取県の清酒を扱いたいと考えました。

C社社長は郷里鳥取県の商工会議所に勤める中学校時代からの友人に蔵元を紹介してもらい、取引することを承諾してもらいました。蔵元側も日本国内の消費減少を見据え海外販売を検討していたとのことです。ただ、代金回収のリスクを考えると直接輸出することに躊躇していたとのことです。会社の所在地管轄の税務署にて申請し免許交付を受け、清酒の輸出は始めました。

事例④:輸出先の香港小売りチェーンの会社から日本のお酒を欲しいと言われた。

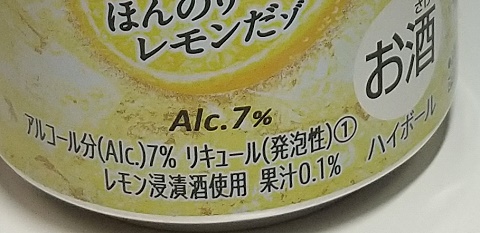

香港出身の代表者が経営するD社は日本のお菓子やおつまみ類を香港のコンビニチェーンを営む会社に輸出していました。香港では日本の缶チューハイなどに相当する酒が少ないので、香港でもニーズのがあるのではないかと考えたコンビニチェーンから輸出してほしいとの要請がありました。

D社は早速、輸出をするべく準備にかかりましたが、缶チューハイは酒類の品目上リキュールに相当し、立派なお酒であることから販売するには酒類販売業免許の取得が必要とのことでした。そして、酒類販売業免許のうち輸出をするためには輸出酒類卸売業免許にあたることが判りました。

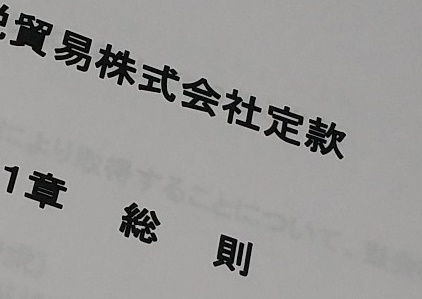

酒類販売業免許の要件として、貿易実務の実績を求められます。D社は食品の輸出を主としていましたので問題ありませんでした。また、法人としての事業目的に「酒類の販売」等の記述がありませんでしたので、事業目的追加の定款変更をしたうえで、法務局にて変更登記をしました。また、D社事務所が借りるビルはD社社長個人が賃借していましたので、ビル所有者の承諾を得て、D社社長とD者の転貸借契約書を結びました。

免許の要件を整え会社所在地管轄の税務署に申請をし免許の交付を受けました。輸出開始後は缶チューハイに限らず焼酎や日本産のワインの輸出も手掛けています。