酒類販売業免許申請書の書き方は!?

最終更新日:2025年11月30日 行政書士 勝山 兼年

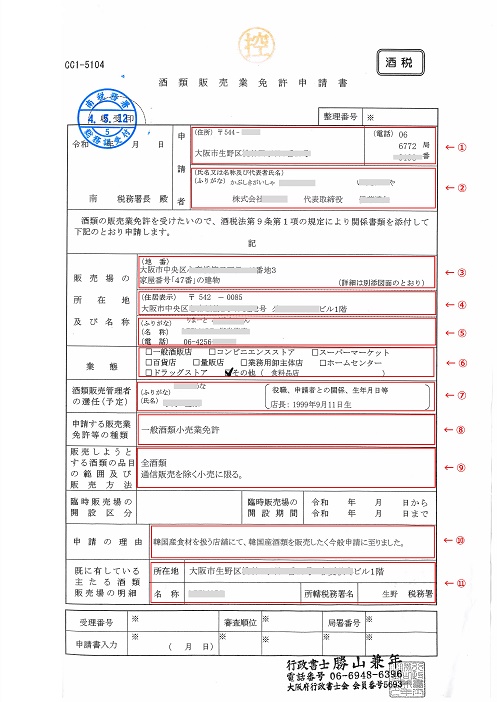

①住所・電話

個人の場合は住民票、法人の場合は登記簿謄本の本店所在地のとおりに記載する。販売場店舗の住所ではない。

②氏名又は名称及び代表者氏名

法人の名称は略さずに登記簿謄本のとおりに記載する。代表者名は肩書と氏名を記載する。外国人の場合のふりがなには母国語の発音を平仮名にして記載してください。漢字の音読みではありません。

③地番

建物全部事項証明書のとおりに記載する。家屋番号も併記する。

④住居表示

賃貸借契約書の表示のとおりに部屋番号まで詳細に記載する。他の者との共有であれば申請者が使用する箇所を区分して記載する。自己所有の個人宅などの場合は住民票通りに記載する。戸建ての場合の免許の付与は建物全体ではなく、居所部分含まないかたちになります。販売場として使用する部屋を明確にしてください(例:2階の南東側)。

⑤名称・電話

店舗や事務所などの販売場の名称を記載する(例:酒マート××店)。不特定多数の者の出入りがない事務所など場合は、会社の名称をそのまま記載するのでかまいません。

⑥業態

選択項目がない場合はその他を選択し、自由に記載してください。飲食店との併設販売場であっても飲食店とは記載しないでください。

⑦酒類販売管理者の選任

小売業免許申請のみ記載してください。卸売業免許では記載不要です。。

⑧申請する販売業免許等の種類

複数の免許を申請するのであればすべて種類を記載します。輸出入酒類卸売業免許の場合は輸出または輸入の一方しかしないのであればその通りに記載します。(例:輸出のみするのであれば「輸出酒類卸売業免許」)

⑨販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法

国税庁HPの申請の手引きを参考に記載してください。通信販売酒類小売業免許では文字数が多く書ききれないのであれば別紙に記載してください。卸売業免許の場合、品目の範囲については取引承諾書の内容に応じて記載することになります。

同じ申請書でも免許の種類ごとに記載内容を区別する!!

酒類販売業免許は大きく卸売業免許と小売業免許に分別されます。また、それぞれにも種類がありますが、国税庁が提供する申請書は一つしかありません。それでも、免許の種類ごとに申請書には申請内容に合わせて記載する必要があるのです。

申請書の用紙は税務署でもらえます。また、国税庁のWEBサイトでダウンロードできます。手引きも用意されており、記載内容の見本もありますので、参考にできます。

何を見て申請書に記入すればいいの?

申請書記入に必要な証明書類は

申請書記入は正確にしなければなりません。郵便物を送るために記載する住所とは異なります。そのためには公的な証明書類をもとに記入するのが最も有効な手段です。申請書記入の前に、先ず記載事項に応じた証明書類の発行を受けましょう。それら書類は税務署への提出書類とほぼ、同一となります。証明書類の発行元官公署は市役所、法務局などです。

- 住民票

個人申請の場合の申請者の欄の記載は住民票の通りに記載してください。通称名でも構いません。申請者のみ記載があるものでよいので、住民票抄本を取ればいいでしょう。市町村役場で取得できます。

- 法人履歴事項全部証明書

法人申請の場合の申請者の欄の記載は法人履歴事項全部証明書の通りに記載してください。会社の名称と代表取締役の氏名が記載されています。全国どこの法務局でも取得できます。

- 建物全部事項証明書

販売場所在地の(地番)の欄には建物全部事項証明書の通りに記載してください。全国どこの法務局でも取得できます。

- 建物賃貸借契約書

販売場所在地の(住居表示)の欄には建物賃貸借契約書を参考にしてください。建物の名称の他、部屋番号や販売場のある階の記載があればその通りに記載してください。私文書ですので、官公署で発行されるものではございません。

- 身分証の写し

酒類販売管理者を船員する場合、管理者の氏名、生年月日を記入してください。

酒類販売業免許申請書への記入内容

⑩申請の理由

現になされている業態や酒類の販売が申請者の業績拡大に繋がる旨のことを記載します。

⑪既に有している主たる書類販売場の明細

申請者が販売業免許をもって、営業している場合に記載してください。複数であってもメインの販売場だけでかまいません。

酒類販売業免許取得事例

- 申請書作成事例

東南アジアなどの外国産輸入食材を扱う、店舗を経営するBさんは仕入先商社に勧められベトナム産のビールを販売することになりました。酒類を販売するには、酒類販売業免許が必要とのことで、早速、最寄りの税務署に出向き、申請書などの用紙も貰ってきました。自身の住民票や建物の全部事項証明書を取得し、それをもとに申請書を完成させました。また、店舗のある建物オーナーから酒類販売を行うことの承諾書の発行も受けました。

用意した書類を税務署に提出し申請をしたところ、2か月ほどで免許が交付されました。Bさんはその後、ビール以外のリキュールやスピリッツも取扱うようになりました。

- 免許の酒類に応じて申請書に記載する。

- 申請書記入のために法務局や市町村役場で書類を取得する。

- 名称や住所は添付書類の記載内容に合わせて記載する。