中国に日本産酒類を輸出する。

最終更新日2025年11月30日 行政書士 勝山 兼年

中国にお酒を輸出するには輸出酒類卸売業免許が必要です。

近年、中国人が日本で起業し、「経営・管理」の在留資格を得て民泊運営などの事業を行っています。そのうえで事業の多角化を図る目的で、酒類販売に参入する者が多くなってきています。これはジャパニーズウイスキーや清酒、梅酒など他の国では生産していない、日本の文化や気候に根ざした酒類が多くあるからです。それらの酒類は品質が高く、日本料理に合うため、昨今の和食ブームも相まって中国を含めた海外で需要が高まっているのです。

酒類は一部を除いて常温で扱えます。また、賞味期限も数年単位と比較的長めのため、新規参入が容易なのです。もちろん、日本の蔵元や醸造所も中国など海外での販売を積極的に検討していますが、代金の回収など資本力や情報収集の面など、地方の小規模生産者ではリスクが多く、日本の会社が中国に直接販売することは伸び悩んでおります。

日本産酒類の輸出販売を始める理由

- 常温で保管できるなど、取り扱いしやすい。

- 輸入業者は酒類を輸出もすることで、為替変動のリスクヘッジになる。

- 高級ウイスキーなどは一定の資産として需要がある。

- 梅酒や酎ハイなど、アルコール分が低くても美味しい酒類は日本産だけ。

このような状況の中、中国の商習慣に精通している、在日本の中国系会社が、日本の地方の小規模酒類生産者から仕入れて、輸出する事が増えているのです。

海外に酒類を販売するのは輸出酒類卸売業免許!?

酒類販売のための酒類販売業免許

日本の酒税法では、酒類を販売するものは酒類販売業免許を取得することになっております。無免許で酒類を販売すると「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられるます。酒類販売の無免許営業で摘発を受けると、中国人経営者が「経営・管理」の在留資格で在留している場合は、すぐには退去強制にはなりませんが、次回の在留期間更新が認められない可能性が大です。

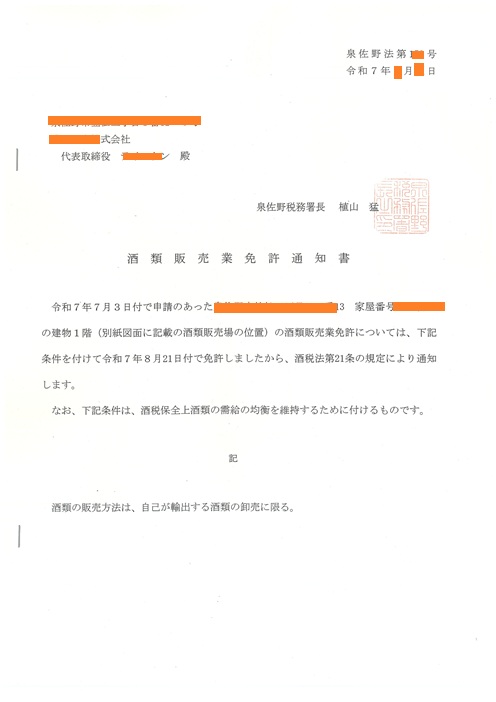

酒類販売業免許は販売方法や、販売先、扱う品目により、免許の種類が異なります。ただ、海外に販売する場合は販売方法や扱う品目に関わらず、「輸出酒類卸売業免許」となります。例え、販売相手が海外の消費者であってもです。海外のサーバーを使ったWEBサイトで海外向けの酒類の通信販売を日本でする場合も「輸出酒類卸売業免許」となります。

- 輸出入酒類卸売業免許

輸出入酒類卸売業免許とは、「自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類又は自己が輸出入する酒類を卸売することができる」免許をいいます。

「輸出酒類卸売業免許」の取得には酒類販売経験は求められていません。ですので、全く異業種の分野の会社が卸売免許を取得することもできるのです。ただし、免許取得後に販売が開始でることを証明するために貿易実務に精通していることを求められます。

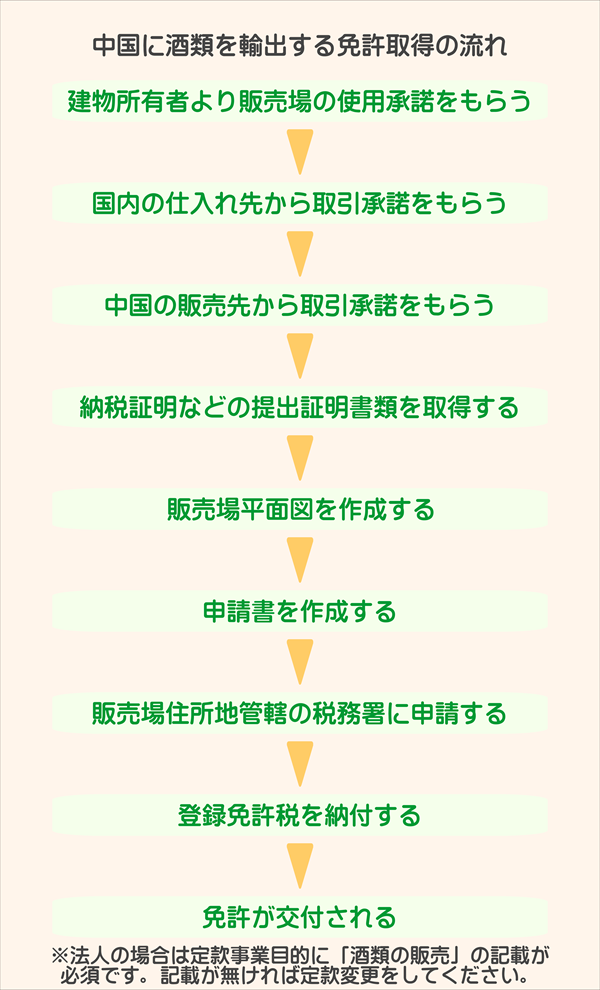

輸出入酒類卸売業免許の取得異要件

輸出酒類卸売業免許は酒類販売業免許のなかでも比較的取得しやすい免許です。免許取得には経営的、場所的、人的のそれぞれに免許要件があります。法人の場合は事業目的の項目に「酒類の販売」の記載が必須です。また、販売場建物の所有者から「建物使用承諾書」を貰うなど基本的な要件を満足していることが必須です。また、輸出酒類卸売業免許においての独自の要件としては会社に貿易経験があるか、取締役の中で輸出申告や税関実務などに精通している者が居いることですこの章ではこれまで酒類販売を行ってこなかった会社にあてはめて、免許取得要件について解説します。

- 定款事業目的

定款お事業目的には「酒類販売」の項目が無くてはなりません。もし、項目に無いのであれば事業目的の追加と、法務局での変更登記をしてください。

- 販売場の確保

酒類の輸出業だけでしたら、陳列して販売するわけではありませんが、事務所的なものでいいので販売場を確保してください。販売場が賃貸の場合は建物所有者からの酒類販売業を営む旨の使用承諾が必須となります。賃貸借契約書の使用目的に「酒類販売場」の記載するか、使用承諾書を建物所有者からもらってください。

- 決算内容

継続安定的に酒類販売を営むことができることの証に、直近3期分の決算書を提出することになります。最終の決算で資本金を超える累積赤字があったり、過去3期分のすべて決算で資本金の20%の赤字がある場合、免許は取得できません。

- 取引先の確保

日本の仕入先、海外の販売先の両方との酒類を売買することの証明が必要です。免許取得前では売買契約書がかわせないのであれば、免許取得後に取引を承諾する旨の取引承諾書をもらってください。

新設会社の酒類販売業免許取得

会社設立から間もない新設会社の場合、最初の決算を迎えていない場合は決算内容の要件はありません。ただし、主たる出資者が法人の場合は、その法人の決算内容が対象となります。

輸出免税について

お酒を輸出した場合、酒税の免税が必ず受けられるとは限りません。酒税の免税については税務署ではなく、積み出し港を管轄する税関に問い合わせてください。

越境ECで酒類を販売するのも輸出入酒類卸売業免許が必要です。

越境ECでのお酒の販売

海外の消費者向けに作成したWEBサイトなどを通して酒類を販売する場合は「輸出入酒類卸売業免許」が必要です。また、国内向けの消費者にも販売するページが存在し、国内に発送する場合は「通信販売酒類小売業免許」の取得も必要です。

- 通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許とは「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送 付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う通信販売」によって酒類を販売(小売)する免許です。

免許申請において「輸出入酒類卸売業免許」では取引先との販売を承諾した旨の書類を提出ししなくてはなりません。海外の消費者に特化した販売であり、不特定の者への販売でしかない場合、承諾する旨の証明書が取得できないこともあります。申請の際には税務署の担当指導官と打合せの上手続きを進めてください。なお、仕入先からの承諾する旨の証明書は提出必須です。

税関を通しての輸出以外の航空便での小売販売であっても海外にお酒を販売するのであれば全て「輸出入酒類卸売業免許」の取得が必要となります。WEBサイトを通じてお酒を販売する場合は国内からの注文も想定して「通信販売酒類小売業免許」も取得しておかなければなりません。

- 中国にお酒を輸出するには輸出酒類卸売業免許が必要 。

- 決算内容や取引先などの承諾のどの要件がある!

- 越境ECでの酒類販売も輸出酒類卸売業免許が必須!